Automuseum Stiftung Volkswagen Wolfsburg

Das Automuseum der Stiftung Volkswagen befindet sich rund 1,5 km von der Autostadt Wolfsburg entfernt an der Dieselstraße. In einem von außen eher unscheinbaren und in die Jahre gekommenen Gebäude ist die Historie des Volkswagens untergebracht.

Vor rund 20 Jahren war ich zuletzt im Museum, damals existierten die Autostadt und das ZeitHaus noch nicht. Dem Käfer und seinen Verwandten stand mehr Platz zur Verfügung, die Historie von Golf, Polo und Passat war noch sehr überschaubar.

Mittlerweile haben auch die wassergekühlten Fahrzeuge ihre Geschichte und entsprechend eng ist es geworden. Einige Fahrzeuge wie der goldene Käfer (der 1.000.000. Käfer), das Stoll-Coupé, die Beeskow-Rometsch oder das Cavrilet des KdF-Wagen-Prototyps waren nicht zu finden, weder im Museum noch im Zeithaus. Vielleicht sollte VW sich überlegen, ihrer Kernmarke ein neues Museum zu finanzieren, in dem die Fahrzeuge würdig präsentiert werden und nicht lustlos und dicht gedrängt nebeneinander stehen. Vor 20 Jahren war eine solche Präsentation okay, in der heutigen Zeit wirkt das Museum doch etwas angestaubt.

Aber der Gang bei 30°C vom Zeithaus in der Autostadt hinüber zum Automuseum Volkswagen hat sich dennoch gelohnt, wie die nachfolgenden Bilder zeigen. Los geht es natürlich mit dem Volkswagen Typ 1, dem Käfer, der ursprünglich als "Kraft durch Freude-Wagen" in der "Stadt des KdF-Wagens", dem heutigen Wolfsburg, die Straßen erobern sollte. Jedem sollte es möglich sein, einen "Volkswagen" erwerben zu können. Doch das Volk musste noch lange warten, denn der größenwahnsinnige Massenmörder Hitler und seinen Verbrecherbande hatten anderes vor. So rollte das von Ferdinand Porsche entwickelte Fahrzeug mit militärischen Aufbauten als Kübelwagen und zum Schwimmwagen weiter entwickelt in einen mörderischen, verbrecherischen Krieg.

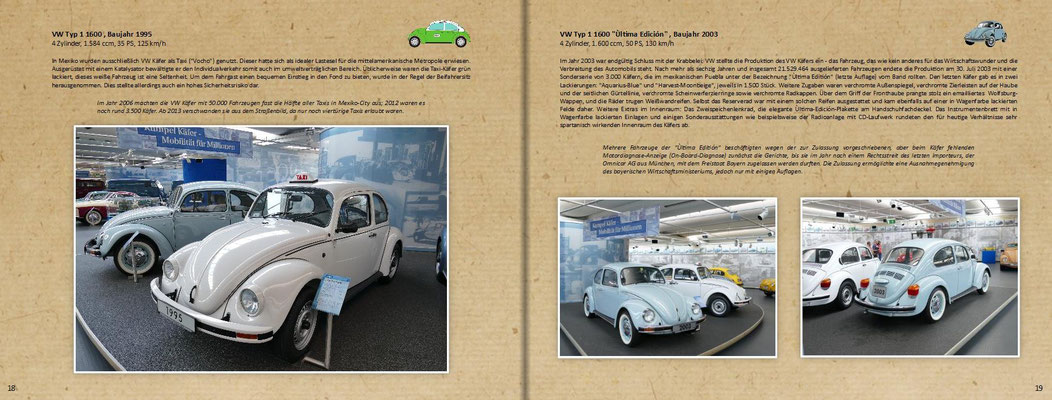

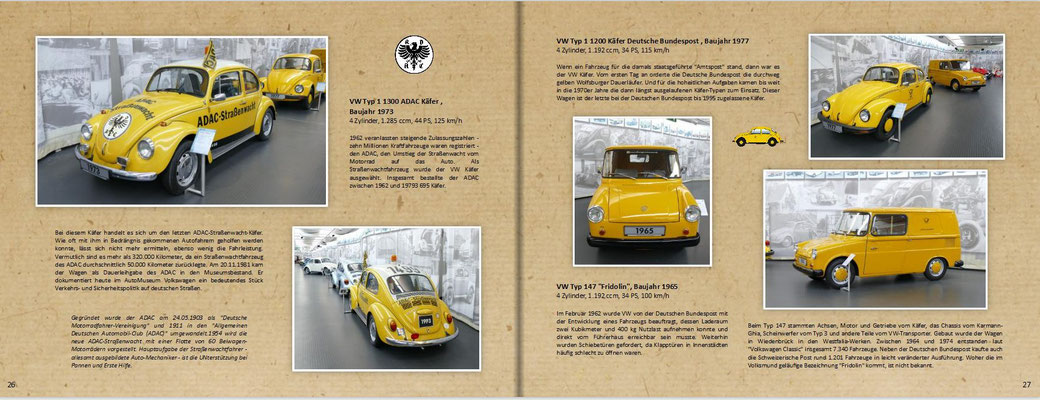

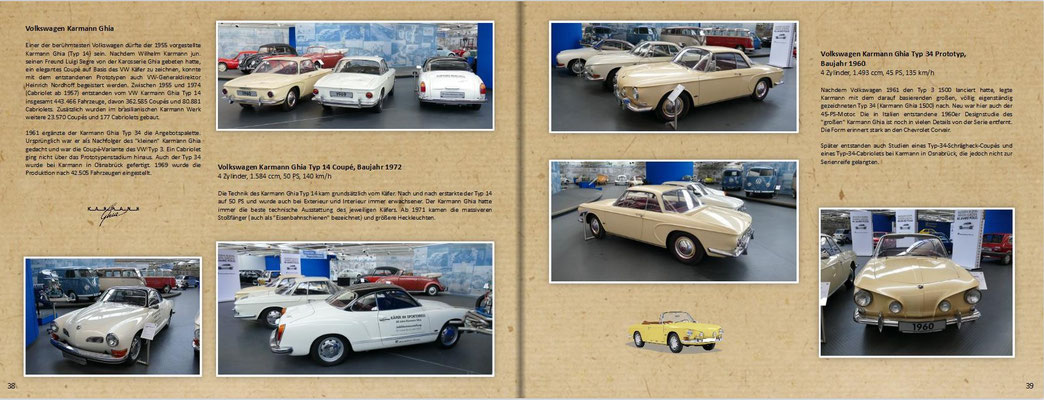

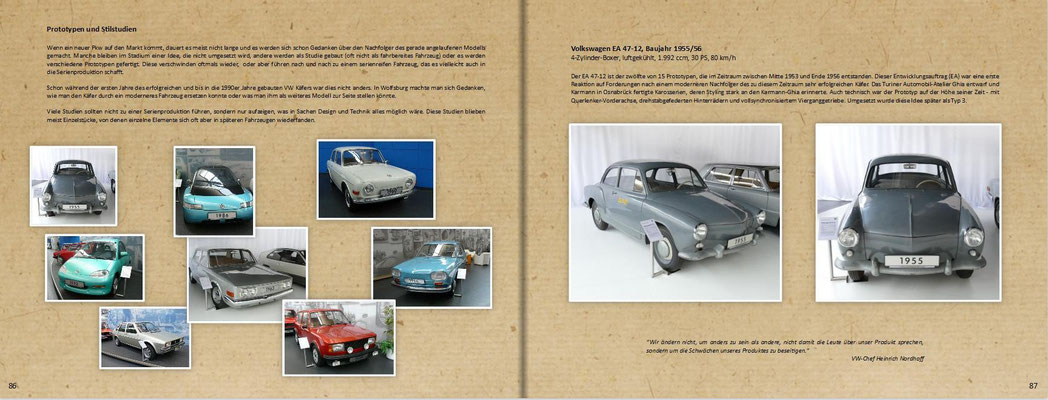

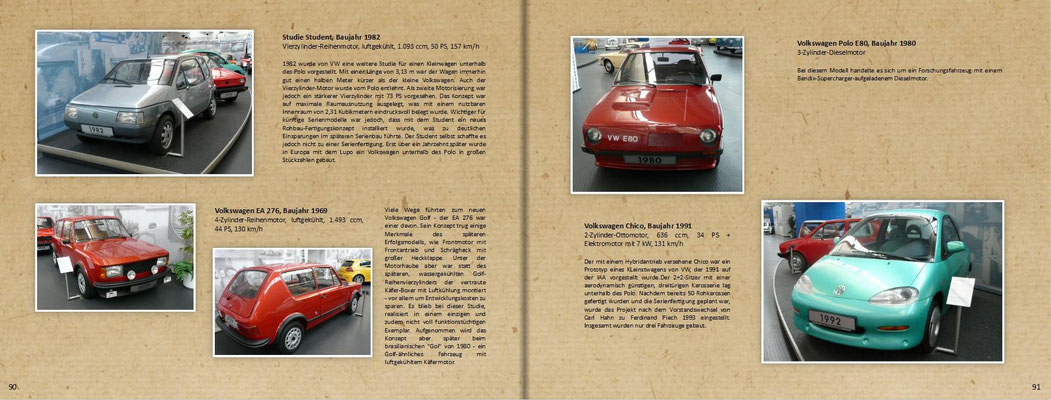

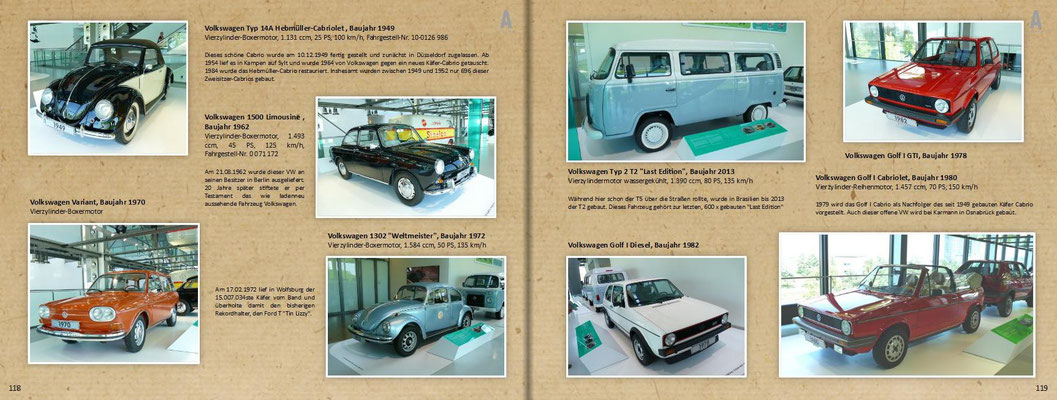

Mittlerweile habe ich ein Fotobuch der Sammlung erstellt. Was ist dort zu sehen gibt, könnt ihr den folgen Buchseiten entnehmen:

Wer ein Herz für die Marke Volkswagen hat, für den ist ein Museumsbesuch eine Pflichtveranstaltung, wenn er in Wolfsburg ist. Der Eintritt kostet nicht viel und es erwartet den Besucher eine Zeitreise durch die VW-Geschichte.

Einige Fahrzeuge habe ich vermisst. Die Nachbauten der Käfer-Prototypen (V3, VW 30) fehlten, der von Ferdinand Porsche 1932 gebaute NSU Typ 32 von 1934, der Typ 60 K 10 (Berlin-Rom-Wagen)der goldene einmillionste Käfer war weder hier noch im ZeitHaus zu sehen. Kein Beeskow-Modell von Rometsch war zu sehen, kein Typ 14 Cabriolet, kein „normaler“ Brezelkäfer, kein Hebmüller-Polizei-Cabrio, kein Rometsch-Taxi, kein Beutler-Coupé, das Stoll-Coupé, kein Typ 2 T1 Pritschenwagen oder Doka. Gerade aus der Frühzeit des Käfers waren für mich zu wenige Fahrzeuge zu sehen. Einige dieser Fahrzeuge standen im Museum, als ich es in den 80’er Jahren besuchte. Aber viele der Fahrzeuge, die VW z.B. auf der Techno Classica ausstellt, gehören privaten Sammlern wie z.B. der Familie Grundmann, die die bedeutendste Sammlung klassischer Volkswagen besitzt, darunter einen der beiden noch existierenden Typ 60 Prototypen aus dem Jahr 1938.

Vermutlich mussten viele der von mir vermissten Fahrzeuge den Nachfolgern Platz machen. Ein Zeichen dafür, dass Volkswagen sich darüber Gedanken machen sollte, ob es nicht Zeit ist, seiner Kernmarke ein neues, zeitgemäßes Museum zu spendieren. Ich würde mich freuen, bei einem nächsten Besuch in Wolfsburg wieder mehr ältere Volkswagen sehen zu können. So wie vermutlich Polo- und Golf-Fans froh sind, dass ihren Klassikern heute mehr Raum gegeben wird.

Vielleicht habe ich aber auch irgendwann einmal Möglichkeit, die legendäre Grundmann-Sammlung besichtigen zu dürfen, die zahlreiche Käfer und Sonderkarosserien zusammengetragen haben.

Oldtimer Osnabrück

Oldtimer Osnabrück